※本記事はプロモーションを含みます。

「脂質=太る・体に悪い」と思っていませんか?

実は脂質には、**健康を守る“良い脂質”とリスクを高める“悪い脂質”**があり、その違いを理解することで、生活習慣病の予防や美容・ダイエットにも大きな効果が期待できます。

この記事では、脂質の種類ごとの摂取基準量と最新の科学的知見をもとに、健康的な脂質摂取のポイントをわかりやすく解説します。

脂質の分類と「良い・悪い」の科学的根拠

1. 飽和脂肪酸(制限すべき脂質)

-

摂取基準:総エネルギーの7%未満(厚生労働省「食事摂取基準2020年版」)

-

主な食品:牛・豚の脂身、鶏皮、バター、チーズ、パーム油など

-

健康への影響:

-

LDLコレステロール(悪玉)の増加

-

動脈硬化や心疾患リスクの上昇

-

脂質異常症を招くおそれ

-

※近年では、飽和脂肪酸の種類によっては必ずしも「悪」とは言い切れないという研究も。ただし、現時点では心血管リスク軽減のため摂取制限は継続推奨です。

2. トランス脂肪酸(最も避けるべき脂質)

-

摂取基準:総エネルギーの1%未満(WHO)

-

主な食品:マーガリン、ショートニング、スナック菓子、揚げ物など

-

健康への影響:

-

LDL増加+HDL(善玉)減少

-

心疾患・脳梗塞リスク増大

-

炎症性疾患や糖尿病のリスク上昇

-

👉 できる限りゼロに近づけるべき脂質です。

3. 不飽和脂肪酸(積極的に摂るべき脂質)

3-1. 一価不飽和脂肪酸(オメガ9系)

-

主な食品:オリーブオイル、アボカド、ナッツ、豚肉・鶏肉

-

メリット:

-

LDLコレステロールを低下

-

抗炎症・抗酸化作用

-

血糖値の安定

-

3-2. 多価不飽和脂肪酸(オメガ6系)

-

摂取基準:男性8〜10g/女性7〜8g(目安)

-

主な食品:大豆油、コーン油、ナッツ類

-

メリット:

-

細胞膜の構成成分

-

コレステロール調整

-

-

注意点:

-

摂りすぎると炎症を促進

-

オメガ3との比率がカギ(理想は4:1)

-

3-3. 多価不飽和脂肪酸(オメガ3系)

-

摂取基準:男性2.0〜2.2g/女性1.6g

-

主な食品:青魚(EPA・DHA)、えごま油、亜麻仁油、くるみ

-

メリット:

-

心疾患・脳血管疾患リスクの大幅な低下

-

抗炎症・血栓予防・うつ病予防

-

認知機能の維持に重要

-

実践的な脂質摂取のガイドライン

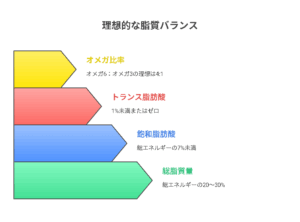

✅ 理想の脂質バランス

-

総脂質量:総エネルギーの20~30%

-

飽和脂肪酸:7%未満

-

トランス脂肪酸:1%未満(可能な限りゼロ)

-

オメガ6:オメガ3比率:理想は4:1

✅ 日常的に増やすべき食品

-

青魚(サバ・イワシなど)を週2〜3回

-

えごま油・亜麻仁油を小さじ1/日

-

くるみなどのナッツ類を適量

-

調理にオリーブオイルを活用

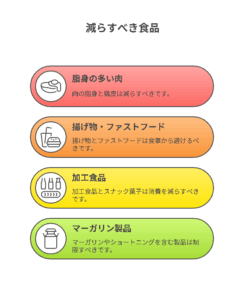

❌ 減らすべき食品

-

肉の脂身、鶏皮

-

揚げ物・ファストフード

-

加工食品・スナック菓子

-

マーガリン、ショートニングを含む製品

最新の研究から見えてきたこと

▶ 飽和脂肪酸は一括りに「悪」ではない?

-

中鎖脂肪酸(ココナッツオイル等)はエネルギー源として有用との研究も。

-

しかし、現行の摂取基準では心血管疾患予防のため制限が基本。

▶ オメガ3脂肪酸の圧倒的メリット

-

心疾患死亡リスク:約20〜30%減

-

脳血管疾患リスク:約15〜20%減

-

認知症リスク:約25%減

-

ただし酸化しやすいため、新鮮な魚やオイルの活用を優先

まとめ:脂質は“敵”ではない、賢く選ぼう!

脂質は健康に不可欠な栄養素です。「悪い脂質は減らし、良い脂質は積極的に摂る」ことで、生活習慣病の予防、アンチエイジング、脳と心の健康維持にもつながります。

脂質を「制限する」のではなく、「選ぶ」こと。

これが健康への第一歩です。

コメント