※本記事はプロモーションを含みます。

はじめに:その揚げ物、体を“酸化”させていませんか?

「揚げ物が好き」「加工食品をよく食べる」そんな方は要注意です。

私たちの体の中で知らず知らずのうちに進行している“サビ”のような現象、それが「過酸化脂質」です。

この物質は、老化・生活習慣病・肌トラブルなど、健康をむしばむ原因のひとつ。

本記事では、過酸化脂質の正体や体への影響、予防のための栄養素と実践法までわかりやすく解説します。

過酸化脂質とは?その原因と発生メカニズム

◾ 活性酸素が脂質を酸化させてできる有害物質

過酸化脂質は、体内や食品中の脂質が「活性酸素」によって酸化されることで生成されます。

この現象は「酸化ストレス」による影響の一種で、体にとって非常に有害です。

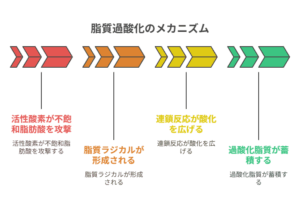

◾ 主な発生メカニズム

-

不飽和脂肪酸に活性酸素が攻撃

-

脂質ラジカルが発生し、連鎖反応的に酸化が広がる

-

結果として過酸化脂質が蓄積する

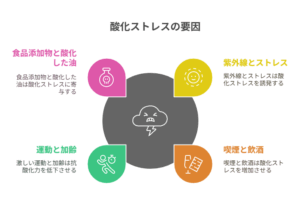

◾ 生成を促進する要因

-

紫外線やストレス

-

喫煙・過度の飲酒

-

激しい運動や加齢による抗酸化力の低下

-

食品添加物や酸化した油の摂取

過酸化脂質が体に与える悪影響

◾ 細胞レベルでの被害

-

細胞膜の破壊:バリア機能が低下し、有害物質が侵入

-

DNAの損傷:遺伝子変異や発がんリスクを高める

-

細胞の老化・死滅:組織の機能低下につながる

◾ 関連する具体的な疾患

-

心血管疾患(動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞)

-

加速する老化(シミ・シワ、肌バリア低下)

-

炎症性疾患(関節炎、自己免疫疾患の悪化)

-

神経変性疾患(アルツハイマー型認知症、パーキンソン病)

検査でわかる?酸化ストレスの指標

健康診断で「TBARS(チオバルビツール酸反応物質)」や「MDA値」などの検査により、酸化ストレスの状態をチェックすることができます。生活習慣の見直しの指標として活用されることもあります。

過酸化脂質を防ぐ栄養素とおすすめ食材

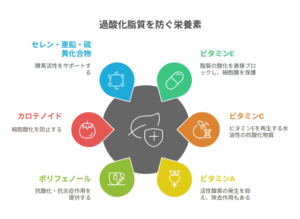

◾ 主要な抗酸化ビタミン

| 栄養素 | 主な働き |

|---|---|

| ビタミンE | 脂質の酸化を直接ブロック、細胞膜を保護 |

| ビタミンC | 水溶性の強力な抗酸化物質。ビタミンEを再生 |

| ビタミンA(βカロテン) | 活性酸素の発生を抑え、除去作用もある |

◾ ポリフェノール・カロテノイドなど

-

ポリフェノール(緑茶、ブルーベリー、赤ワインなど):抗酸化・抗炎症作用

-

カロテノイド(アスタキサンチン、リコピン、ルテイン):細胞酸化を防止

-

セレン・亜鉛・硫黄化合物:酵素活性をサポート

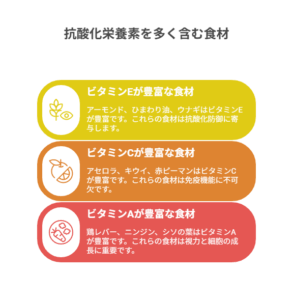

抗酸化栄養素を多く含む食材一覧

◾ ビタミンEが豊富な食材

-

アーモンド(200mg/100g)

-

ひまわり油(300mg/100g)

-

ウナギ(4mg/100g)

◾ ビタミンCが豊富な食材

-

アセロラ(28,000mg/100g)

-

キウイ(200mg/100g)

-

赤ピーマン(170mg/100g)

◾ ビタミンA(レチノール・βカロテン)が豊富な食材

-

鶏レバー(14,000μg/100g)

-

ニンジン(480μg/100g)

-

シソの葉(13,000μg/100g)

避けるべき食品・調理法

◾ 避けたい食品

-

酸化した油を使用した食品

-

高温調理された揚げ物(フライドポテト・フライドチキン)

-

加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージ)

-

酸化しやすい脂身の多い肉類

◾ 推奨される調理法

| 推奨 | 回避 |

|---|---|

| 蒸し料理、低温調理、生食 | 高温長時間調理、古い油の使用、油の再利用 |

日常生活でできる実践的な予防策

◾ 食事の工夫

-

抗酸化食品を意識して摂取

-

新鮮な食材を選ぶ

-

酢の物を取り入れる(酢にも抗酸化作用あり)

◾ 生活習慣の改善

-

適度な運動(激しすぎない)

-

睡眠時間の確保

-

ストレス管理(瞑想や深呼吸など)

-

禁煙・節酒

-

紫外線対策(帽子・日焼け止め)

効果的な食品の組み合わせ(相乗効果)

-

ビタミンC + ビタミンE:お互いの抗酸化力を強化

-

βカロテン + ビタミンE:脂溶性・水溶性のダブルガード

-

ポリフェノール + ビタミンC:活性酸素を強力ブロック

おわりに:過酸化脂質から体を守ろう

過酸化脂質は、現代の食習慣やライフスタイルと切り離せない問題です。

しかし、**「何を食べるか・どう生活するか」**の選択によって、その害は十分に防ぐことができます。

細胞から健康を守り、老化を防ぐために——

今日から“抗酸化”を意識した食生活と生活習慣を始めてみましょう。

コメント