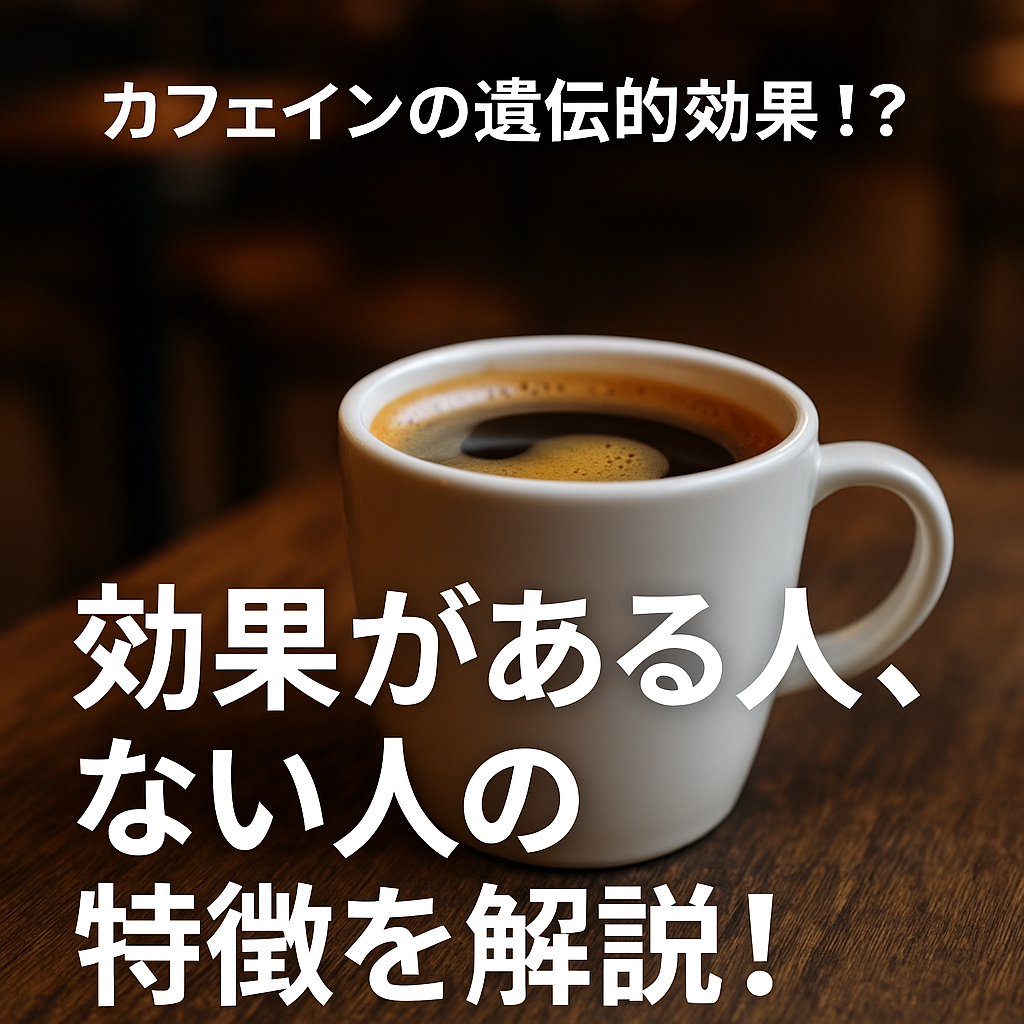

同じコーヒーでも眠れなくなる人とぐっすり眠れる人がいる――その違いは「遺伝子」にあった!

※本記事はプロモーションを含みます。

カフェインの効果には驚くほどの個人差があります。この記事では、科学的根拠に基づいてカフェイン感受性と遺伝的要因の関係を徹底解説。

自分の体質を理解し、より効果的かつ安全なカフェインの摂取法を見つけましょう!

|

|

マイプロテイン カフェインプロ 200mg タブレット 200錠 新品価格 |

![]()

✅ カフェイン感受性の個人差と遺伝子の関係

同じ量のカフェインでも、人によって以下のように異なる反応を示します。

-

コーヒー1杯で眠れなくなる人

-

夕方に飲んでも平気な人

-

少しのカフェインで動悸や不安になる人

この差を生む主な原因が「遺伝的要因」です。

🔬 カフェイン代謝に関わる2つの遺伝子

①【CYP1A2】カフェイン代謝スピードを決める遺伝子

CYP1A2は、体内でカフェインを分解する酵素。全カフェイン代謝の約95%を担う重要な存在です。

🔎 遺伝子タイプ別の特徴

| 遺伝子型 | 分類 | 特徴 | カフェイン耐性 |

|---|---|---|---|

| AA型 | 速代謝型 | カフェインの分解が速く、効果が早く消える | 高い |

| AC・CC型 | 遅代謝型 | 分解が遅く、長時間体内に残る | 低い |

📚【参考】DNA Lifeの報告によると、CYP1A2の遺伝子型により、カフェイン代謝速度は最大60倍も差が出ることがあります。

②【ADORA2A】カフェイン感受性を左右する遺伝子

ADORA2Aは、カフェインの作用対象である「アデノシン受容体」をコードしており、覚醒効果や不安反応に大きく関与します。

| 遺伝子型 | 感受性 | 特徴 |

|---|---|---|

| TT型 | 高感受性 | 少量でも覚醒効果や不安感、睡眠障害が出やすい |

| CT・CC型 | 低感受性 | カフェインの影響を受けにくく、比較的安定 |

☕ ナショナルジオグラフィックによると、たった**150mgのカフェイン(コーヒー2杯程度)**で不安障害を引き起こす例も報告されています。

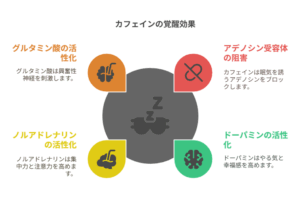

🧠 カフェインの作用メカニズム

▶ アデノシン受容体の阻害

カフェインは、眠気を誘うアデノシンの働きをブロック。これにより覚醒状態を維持します。

▶ 神経伝達物質の活性化

-

ドーパミン:やる気や幸福感を高める

-

ノルアドレナリン:集中力・注意力アップ

-

グルタミン酸:興奮性神経を刺激

🩺 全身への主な影響

-

✅ 心拍数の増加(強心作用)

-

✅ 利尿作用の促進

-

✅ 胃酸分泌の増加

-

✅ 一時的な基礎代謝の上昇

🧬 自分のカフェイン体質を知るには?

最近では、遺伝子検査キットで自宅からでもCYP1A2やADORA2Aのタイプを確認できます。

🔍 代表的な検査サービス

-

GeneLife

-

MYCODE

-

23andMe(英語対応)

🛡 遺伝子タイプ別・カフェインとの付き合い方

🌙 遅代謝型 or 高感受性(AC・CC型/TT型)の人

-

❌ 午後2時以降の摂取は避ける

-

✅ 1日200mg以内に抑える

-

✅ デカフェ(カフェインレス)を活用

-

⚠ サプリやエナジードリンクにも注意

🌞 速代謝型 or 低感受性(AA型/CC・CT型)の人

-

⏰ トレーニング前や午前中の摂取が効果的

-

☕ 1日400mg(コーヒー約4杯)以内を目安に

-

✅ 自分の覚醒度に合わせてタイミングを調整

🔄 環境による一時的な影響も

CYP1A2の活性は、遺伝だけでなく環境要因でも変動します。

| 活性が高まる要因 | 活性が低下する要因 |

|---|---|

| 喫煙 | 妊娠 |

| アブラナ科野菜(ブロッコリー等) | 経口避妊薬 |

| 慢性的なカフェイン摂取 | 抗うつ薬・加齢 |

🔬 最新研究と今後の可能性

2024年の『Journal of Translational Medicine』のメタ分析(180万人・26研究)では:

-

✅ 速代謝型 → コーヒーで心疾患リスクが低下

-

⚠ 遅代謝型 → 高用量で心血管リスク上昇

将来的には、「遺伝子×ライフスタイル」に基づいた個別カフェイン戦略がスタンダードになる可能性もあります。

|

|

マイプロテイン カフェインプロ 200mg タブレット 200錠 新品価格 |

![]()

✅ まとめ|「自分の体質を知ること」が第一歩

カフェインの効果や副作用は遺伝子レベルで異なります。

自分の体質を理解し、それに合わせた摂取習慣を取り入れることで、カフェインをより健康的かつ効果的に活用できます。

💡カフェインに不安がある方は、医師・薬剤師に相談することをおすすめします。

コメント