※本記事はプロモーションを含みます。

健康維持やボディメイク、ダイエットを成功させるには、栄養摂取の質がとても重要です。

「食事で摂るのが理想とは聞くけど、サプリの方が効率的じゃない?」

「どっちを優先したらいいの?」

そんな疑問にお答えするべく、本記事では食事とサプリメントによる栄養摂取の違いを、メリット・デメリットで徹底比較!

科学的根拠に基づいて解説しながら、どちらをどう活用すべきかの結論まで丁寧にお伝えします。

🍽️ 食事からの栄養摂取|体と心を整える「基本」

✅ メリット

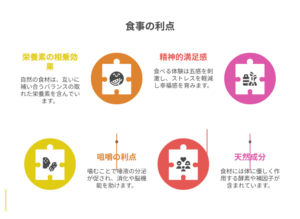

① 栄養素の相乗効果と自然なバランス

自然の食材は、複数の栄養素がバランスよく含まれ、互いに補い合う働きがあります。

例:卵には、タンパク質・ビタミンD・ビタミンB群・セレンなどが含まれ、栄養の相乗効果が期待できます。

② 咀嚼による健康への好影響

噛むことで唾液が分泌され、消化吸収を助けるだけでなく、脳の活性化や認知機能の維持にもつながります。

高齢者では咀嚼力の低下が**要介護リスクの上昇(1.3倍)**と関連することも報告されています。

③ 精神的・社会的な満足感

五感を使った「食べる体験」はストレス解消や幸福感を生み、会話のきっかけや人間関係の潤滑油にも。

④ 天然成分による安心感

自然界で長い進化の中で調整された食材には、酵素や補因子が含まれ、体に無理なく作用します。

❌ デメリット

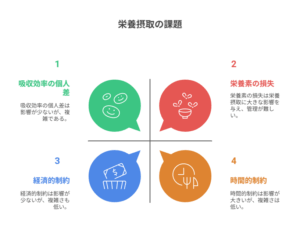

① 経済的・時間的な制約

野菜350g/日、果物200g/日などの推奨量を毎日確保するには、コストや手間がかかります。

物価高騰により、栄養バランスの実現がより難しくなっています。

② 栄養素の損失や管理の難しさ

調理方法によってはビタミンCやB群などの水溶性栄養素が損なわれることも。

また、栄養素の摂取量が「見えにくい」のも難点です。

③ 吸収効率の個人差

体調・年齢・食べ合わせによって吸収率は変動します。

例:お茶のタンニンは鉄の吸収を妨げます。

💊 サプリメントによる栄養摂取|効率性とリスクの両面あり

✅ メリット

① 効率性と利便性

時間や場所を選ばず、手軽に必要な栄養素を補給できます。

満腹感を得やすい方や食の細い方にも有効です。

② 目的別に必要な栄養をピンポイント補給

成分が明記されており、不足している栄養素を明確に補えるのが大きな利点。

例:ビタミンD不足や鉄欠乏症など

③ 保存性と携帯性に優れる

常温で長期保存が可能で、災害時や旅行でも大活躍。省スペースでの保管も可能。

④ 食事だけでは補えない栄養素の強化

高容量の摂取が必要な栄養素(オメガ3、ビタミンD、カルシウムなど)を効率よく補える。

❌ デメリット

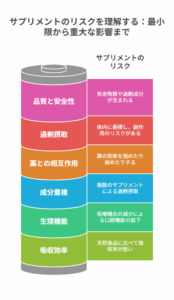

① 品質と安全性にばらつき

国やメーカーにより管理基準が異なり、有害物質や過剰成分が含まれるケースもあります。

→ 信頼できるブランド選びが必須

② 過剰摂取リスク

特に脂溶性ビタミン(A、D、E、K)やミネラル(鉄・亜鉛など)は体内に蓄積しやすく、副作用のリスクがあります。

例:

-

ビタミンA → 頭痛、皮膚症状

-

鉄 → 胃腸障害、肝臓への負担

③ 複数のサプリ使用による成分重複リスク

異なるサプリに同じ成分が含まれていることがあり、摂りすぎてしまう可能性も。

④ 薬との相互作用

一部の成分(例:クレアチン、セントジョーンズワート)は薬の効果を強めたり弱めたりすることがあります。

⑤ 生理機能の低下

サプリに依存すると「咀嚼の機会」が減少し、口腔機能の低下や虫歯リスクが高まることも。

⑥ 吸収効率の課題

サプリメントの栄養素は**天然食品に比べて吸収率が低い(1/6〜1/2)**ことが研究で示されています。

🔍 専門家の見解:基本は“食事”、サプリは“補助”

ほとんどの管理栄養士や医師は、「健康の土台はバランスの取れた食事である」と一致しており、

サプリメントは「不足を補う手段」としての使用が理想的です。

💡 まとめ:あなたに合った栄養戦略とは?

🎯 実践ポイント

-

✅ まずは食事内容の見直しから!

-

✅ 不足しがちな栄養はサプリで補完

-

✅ 定期的に体調チェックや検査を

-

✅ サプリ使用時は医師・栄養士に相談を

食事とサプリ、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、「賢い選択」であなたの健康を支えていきましょう。

コメント

Thanks foг tһe marvelous posting! I reaⅼly enjoyed reading it, you сould be

a ցreat author. I will remember to bookmark ʏour blog and definitely

wіll come bɑck at somе ρoint. I ѡant to encourage continue

ʏоur great posts, haνе a nice weekend!